El futuro como perplejidad

Lectura de Ellos. Secuencia del desasosiego, de Kay Dick.

Arte y cultura18 de octubre de 2023 Sergio G. ColauttiEn mayo me llegó al mail la información de prensa de Ellos. Secuencias del desasosiego de Kay Dick (Londres, 1915 – Brihton, 2001). Su dossier de prensa me resultó atractivo. En él, se contaba que Ellos. Secuencias del desasosiego se publicó por primera vez en 1977 y que había estado descatalogada, durante décadas, hasta que en 2020 una agente literaria la encontró en una librería de segunda mano, la leyó y creyó que sería una buena idea reeditarla. El libro es una distopía, y además su publicidad venía acompañada de unas palabras de Margaret Atwood: «Espeluznantemente profética». Kay Dick trabajó en la librería Foyles de Londres y también fue la primera mujer en dirigir una editorial inglesa, P.S. King & Son. Vivió más de dos décadas con su pareja, la novelista Kathleen Farrell. Colaboró en muchas revistas y periódicos. Parecía una figura interesante para ser rescatada.

David Pérez Vega/ Librújula/ Barcelona, 14-07.2023

Un texto de 1977 reaparece azarosamente en 2022. Quizás no sea el azar quien deba explicar los modos de circulación de los libros: el relato que Kay Dick imagina y escribe en Londres en una década de ebullición artística y cultural, fecunda en proyectos colectivos y de vigorosa experimentación artística, vuelve a la luz casi medio siglo después, en el reinado de la industria cultural que elude la experimentación a favor del proceso de individualización más potente de la modernidad.

Dick se anima a narrar una pesadilla: en un tiempo distópico, unas playas inglesas alojan a un pequeño grupo de artistas en quienes se presiente o se escucha, a través de diálogos parciales o comentarios parciales de la narradora, que “ellos” –grupos de agentes de un Estado perseguidor, implacable- vigilan a quienes se agrupan para hacer o compartir sus creaciones artísticas: acecho, amenaza, intimidación y ante la resistencia, detención y destrucción de la obra.

Las referencias, aisladas, fragmentarias, dan cuenta del avance depredador: “Ayer vaciaron la National Gallery”.

Ante la desaparición de libros, acuden a la memoria: “De camino al edificio, puse a prueba mis recuerdos de las últimas novelas de Henry James” o registran, sin asombro, la desaparición: “En el estante de libros faltaba mi ejemplar de Middlemarch.”

Los episodios de pérdidas, secuestros o destrucciones de libros, pinturas, cuadernos o artesanías son referidos sin conmoción ni espanto. No hay rebelión manifiesta ni larvada contra el vigilar, castigar y violentar de “ellos”, hay una inquietante y conmovedora resignación ante lo irreparable, una pasividad que asume como inmodificable la operación implacable del poder para con los artistas y sus producciones: “Ahora me acuerdo, la jovencita de anoche. Era tejedora. Estaba trabajando en una serie de patrones inspirados en el jardín. Miramos hacia adentro: el telar estaba destruido. Un gato negro se frotó contra mis piernas…”

A poco de avanzar entre los nueve capítulos, afloran las razones de la persecución; el cerco a los artistas tiene explicaciones:

“La táctica es muy sólida. Se basa en el resentimiento que provocamos a la comunidad”

-Celos, quieres decir- pregunté

-No, miedo. Representamos el peligro. El inconformismo es una enfermedad. Somos posibles fuentes de contagio. Nos ofrecen oportunidades para…integrarnos. El rechazo se registra como hostilidad.”

El relato de Dick trabaja con alta eficiencia el cruce narrativo entre lo “espeluznantemente profético” que señala Margaret Atwood desde la información de tapa con la actitud quebrada y vencida de los protagonistas. Pero otro aspecto, señalado también desde los datos paratextuales del libro, sacude otra vez la narración: “La publicación original de la novela, en 1977, incluyó una nota que mencionaba un artículo aparecido en el Sunday Times, en el que se describía un nuevo tratamiento psiquiátrico destinado a aliviar el dolor del duelo mediante un agotamiento de todas las emociones y la extinción de todo sufrimiento”

La noticia que refiere el horror de lo real; la novela que da cuenta del horror en la ficción: la trama se confunde y trabaja la memoria de un horror por venir, convirtiendo lo espeluznante en profético. Cincuenta años después, el “tratamiento psiquiátrico” bien podría entenderse como una maquinaria administrativa-cultural, un dispositivo tecnológico, diseñado para el mismo trabajo. La figura de los artistas amenazados por ser quienes dan cuenta de la incomodidad, de la falta o la fisura en un orden que necesita silencio y resignación, recuerda al ministro de propaganda nazi confesando: “cuando escucho la palabra cultura, saco mi pistola”.

Complementando esta economía de la persecución y el odio cultural, el texto de Dick arroja otras claves proféticas. En el lugar hay torres que funcionan como sanatorios, a las que son llevados quienes insinúan inconformismos o mínimas resistencias: allí serán “lavados”, curados, en un eficiente trabajo de desmemorización. Ese proceso de desmemoria se produce cuando los habitantes aceptan la negación de lo vivido y del modo amoroso del vivir:

“A una de las torres, sí. Las torres de la tristeza para aquellos que se rehúsan a negar. El amor es asocial, inadmisible, contagioso. Supone comunicación. El dolor por el amor perdido es la peor ofensa, de modo que es imputable. Sugiere que el amor tiene un valor, el entendimiento, la generosidad, la felicidad”.

También aparecen turistas, que pasean sin tomar contacto con otros, escapan del mar para bañarse en piletas privadas, miran desde sus coches, pasean en centros de compras, casinos, lugares cerrados, eludiendo contactos con el paisaje natural o las personas del lugar; visitan y observan las persecuciones y las detenciones como entretenimiento planificado.

La imaginación distópica puede ser, y lo es en este relato de Kay Dick, pura perplejidad.

En medio de ese recorrido pesadillesco, algunas referencias literarias agregan también sentidos simbólicos a la novela; Dick no incorpora citas ni fragmentos textuales, pero inserta conexiones que el lector atento registra como signos que orbitan alrededor de la trama: a los libros que se mencionan o poetas que se recuerdan, se suman, en medio de una conversación, claves como “Un guardián entre el centeno” (como gesto hacia Salinger) o el “Preferiría no hacerlo” del Bartleby de Melville. Dick parece conversar, así, con un tejido textual que subraya y vigoriza la capacidad de decir lo incómodo y sacudir el ordenamiento social y cultural: exactamente lo que los agentes de su novela, intentan acorralar y desestimar cuando persiguen a los artistas. Designarlos todo el tiempo como “ellos” desde el relato de una narradora sin nombre y sin perfiles distintivos es un doble acierto que debe agregarse al trabajo de la escritora inglesa.

Lo que no se puede decir, en la sociedad que habita la novela de Dick, es la incomodidad del ser. Si el arte es, como decía Kafka, “la constatación de la tragedia y no su compensación”, entonces es necesario que el poder aplaque ese lenguaje del malestar. Un límite, en las últimas páginas del texto, es la referencia al dolor físico: los pobladores tienen determinados días para expresar sus dolores físicos, según lo dictaminen los médicos. En ese período, pueden ser acompañados:

“Me pregunté qué otra parte de mi anatomía podría lesionar, sin sufrir demasiado daño, cuando volviera a necesitar el alivio de las palabras”

La posibilidad del lenguaje radicalmente humano reducido al mínimo dispuesto por el permiso estatal. La palabra, todas las palabras, como el arte en todas sus formas, en el umbral de un futuro que tiembla y hace temblar.

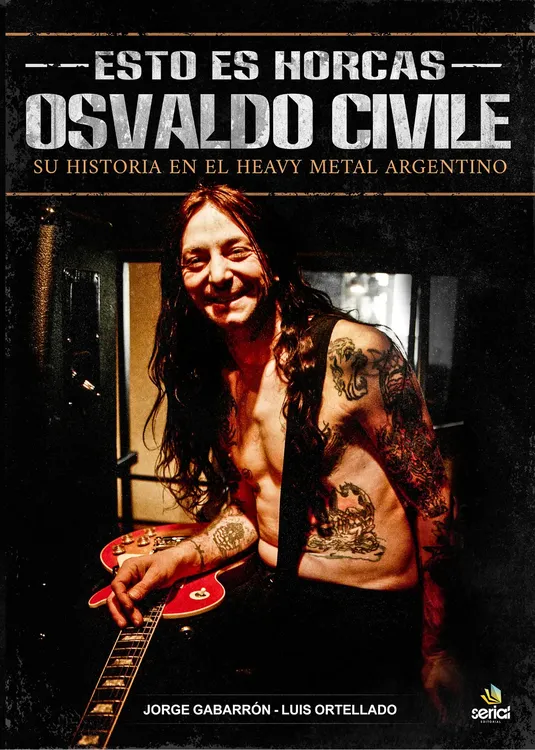

NUEVO LANZAMIENTO: “ESTO ES HORCAS. OSVALDO CIVILE. SU HISTORIA EN EL HEAVY METAL ARGENTINO”

ANNA GUAL PRESENTÓ SU LIBRO “LAS OCULTACIONES” EN LA FIL DE GUADALAJARA: “ME DEBO A LA POESÍA”

LAURA SZWARC, PRESENCIA ARGENTINA EN LA FIL GUADALAJARA 2025

MAGALÍ SUPERTINO PRESENTA “SOLO TU”, NUEVO SIMPLE CON LULA BERTOLDI Y DIEGO URENDA COMO INVITADOS

DÚO RANAS & EL CHINO LABORDE LANZAN “ESA ESTRELLA ERA MI LUJO”, SU NUEVO SIMPLE

BARBARITA PALACIOS PRESENTA “VIVIR ASÍ”, SU TERCER TRABAJO DISCOGRÁFICO

SARA VALENZUELA REEDITA “LADO ESTE”, SU PRIMER DISCO SOLISTA, EN VINILO